L’équilibre entre terres agricoles, urbaines et industrielles doit être clairement un choix politique partagé.

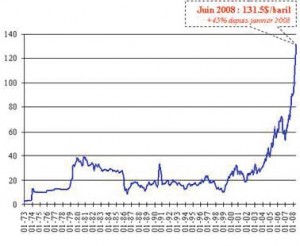

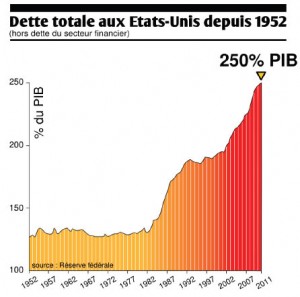

Mais ce choix, ne peut pas se limiter à la recherche d’un équilibre entre ceux qui ont besoin du foncier. Notre époque est celle de défis extraordinairement difficiles ayant peu de précédents dans l’histoire. La bascule climatique et la rupture énergétique n’étant pas les moindre. Et bien évidemment, la façon dont nous concevons notre habitat et nos villes et villages sont un vrai pas vers des solutions.

Aujourd’hui, les normes de construction vont dans le sens de la baisse drastique des besoins énergétiques de la maison. C’est bien mais certains éléments comme la micro-production d’énergie n’ont rationnellement pas de sens à l’échelle d’une maison. Nous devons repenser nos villes et villages de façon à tendre vers l’auto-suffisance en matière d’énergie (hors besoins industriels locaux). Si une éolienne dans son jardin pose plus de problèmes qu’elle n’apporte de solution, il en est autrement dans les zones industrielles. Si un particulier paiera son équipement au prix fort, il en sera autrement si une communauté de communes se regroupe pour mettre en place un plan intercommunal d’urbanisme HQE.

Ce qui est fait pour les transports (autre source de gaspillage engendré par l’urbanisme actuel) peut aussi être fait pour l’auto-suffisance énergétique quotidienne. Nous aurions alors une production locale pour les besoins des particuliers et un recours à la production nationale pour les besoins industriels. La production énergétique locale a également une autre vertu car elle permettrait de prendre en charge la précarité énergétique des foyers les plus pauvres. Dans l’idéal, tout comme pour l’habitat, la République devrait assurer à chacun un niveau minimal d’énergie gratuite, car on ne peut espérer être un citoyen prenant sa pleine part dans la société si l’on est à la rue ou si l’on n’a pas le minimum vital énergétique. Le coût individuel de quelques kilowatts étant par ailleurs dérisoires et pouvant être assumé sans douleur par tous ceux qui consommeront plus que le minimum vital (modèle dit freemium appliqué au marché de l’énergie et aux services publics).

Enfin, dernier éléments, il faut absolument associer les citoyens à une telle évolution, et travailler en profondeur pour changer l’imaginaire collectif qui nous pousse à choisir un modèle d’urbanisme que l’on sait objectivement mauvais. Après tout, si l’image de l’habitat personnel idéal est le pavillon, l’image de la ville idéale est très différentes. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de gens à rêver de la banlieue « desperate housewife », cet alignement sans âme de villas parfaites. Joli paradoxe, on citera plutôt le petit village de Provence ou on vantera les charmes de Locronan en Bretagne. Nous avons là la source d’une solution possible. En nous appuyant sur les moyens modernes de communication et d’élaboration collective de projet, mettons en place des plateformes numériques avec des appels à projet sur le quartier rêvé à bâtir sur la colline d’en face.

Enfin, dernier éléments, il faut absolument associer les citoyens à une telle évolution, et travailler en profondeur pour changer l’imaginaire collectif qui nous pousse à choisir un modèle d’urbanisme que l’on sait objectivement mauvais. Après tout, si l’image de l’habitat personnel idéal est le pavillon, l’image de la ville idéale est très différentes. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de gens à rêver de la banlieue « desperate housewife », cet alignement sans âme de villas parfaites. Joli paradoxe, on citera plutôt le petit village de Provence ou on vantera les charmes de Locronan en Bretagne. Nous avons là la source d’une solution possible. En nous appuyant sur les moyens modernes de communication et d’élaboration collective de projet, mettons en place des plateformes numériques avec des appels à projet sur le quartier rêvé à bâtir sur la colline d’en face.

Co-construisons à partir de tels projets le plan d’urbanisme qui demain répondra aux aspirations individuelles comme aux contraintes de nos pays.

Je sorts quelques instant de la torpeur estivale pour quelques réflexions sur un sujet qui me trotte dans la tête depuis un bon petit bout de temps.

Je sorts quelques instant de la torpeur estivale pour quelques réflexions sur un sujet qui me trotte dans la tête depuis un bon petit bout de temps.